tô na praia cercada de gente preta e jovem e eu queria muito ser como eles, mas o que eu sou? uma véia branca. mais parecida com as madames da Barra que não descem do carro pra comprar fruta, fazendo o vendedor ir até elas (e parando o trânsito, foda-se), do que com os jovens transudos do Porto da Barra.

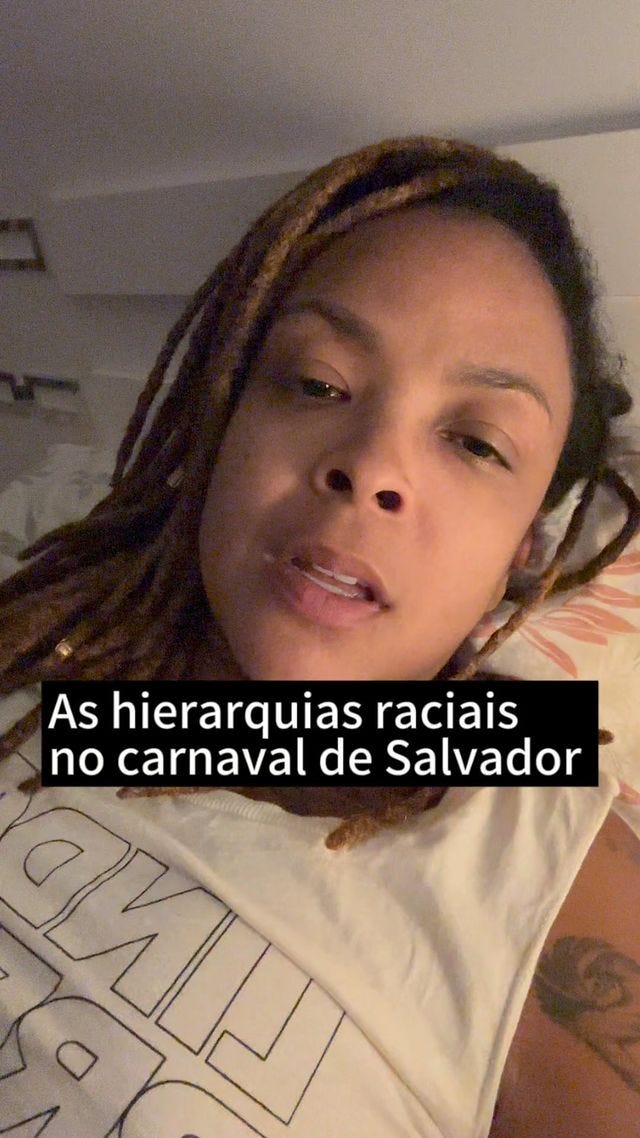

Salvador tem uma estratificação sócio-racial radical. a Bahia tem uma população 80% negra e os outros 20% são uma elite branca subida num salto 18 com sola vermelha lebutin que acha que todo o resto é seu serviçal.

ainda que eu não me sinta parte desses 20%, na aparência e na idade tô mais pra madame branca do que pra jovem transudo. é triste, é ruim, mas é. que nem quando eu fui pra America Central e via na minha frente o colonialismo acontecendo e olhava no espelho e via o quê? o colonizador. enfim, isso é o que eu sou: uma mulher branca de meia idade, olho azul, loira. 80% de genes europeus, diz o Genera, pra minha grande decepção. não tem como fugir. é um fato. então é apenas a partir deste lugar que eu posso falar. e correndo o risco de falar alguma merda, pois, afinal, branco falando de racismo. mas vamo: falo pros meus iguais, porque é só pra eles que posso falar. pensem aí comigo.

tem uma coisa que eu acho que é o básico, que as pessoas brancas TEM que fazer, teria que ser um compromisso, uma obrigação: sair da frente. desocupar o espaço de protagonismo. pessoas brancas já tiveram muito protagonismo no mundo, tá desequilibrado. e olha a merda que deu. ninguém, nunca, em toda a história da humanidade, fez tanto mal pros outros em larga escala quanto o homem europeu. o futuro é uma mulher preta, diz ali a foto do texto da Iaconelli, e eu acredito MUITO nisso. tá mais do que na hora da gente sair da frente e deixar que pessoas pretas, especialmente mulheres, ocupem esse lugar iluminado pelo holofote.

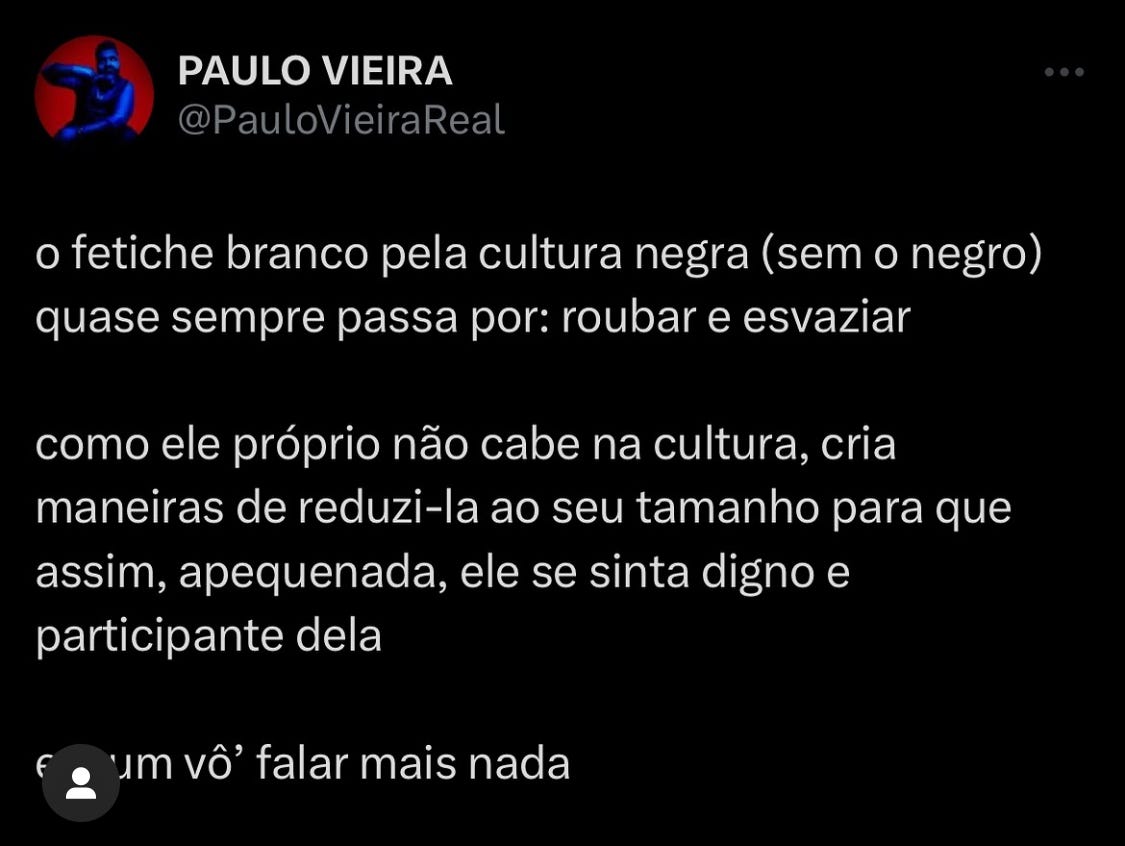

o quão fácil e conveniente é isso? não é nada fácil nem conveniente, e eu estar aqui falando sobre fazer isso não quer dizer que eu consiga fazer isso de fato. a gente nem sabe como é isso. no capitalismo a gente precisa lutar pelo lugar, competir com o coleguinha. até por uma questão de instinto de sobrevivência, porque no mundo lá fora a pessoa tem que aparecer, se destacar, ser boa, vencer, e séculos de ocupação dos lugares de poder fizeram com que isso fosse natural para o branco. tomamos o protagonismo como nosso lugar de direito. desfazer isso é um puta trabalho, vai contra o que está escrito nos nossos corpos de descendentes de colonizadores. não é só que ninguém quer largar o osso, o branco nem sabe como fazer isso.

mesmo nós, que achamos que somos aliados. é disso que fala o texto da Iaconelli (que é, como eu, uma mulher branca). se educar sobre a luta anti-racista é fácil, implementar políticas nas empresas, promover eventos de diversidade, apoiar o trabalho de mulheres negras. mas, como ela disse ali, falta alguma coisa: "Os erros se sucedem e as violências se repetem perpetrados por pessoas bem-intencionadas que conhecem a cartilha antirracista de cor".

Pois, diz ela,

A questão é que a luta antirracista — e as demais formas de opressão — não vai sem o gosto amargo de vermos nosso narcisismo ferido. Não vai sem constrangimento, sem o sentimento de culpa. Caso contrário, estamos diante de uma racionalização linda e inócua como alface americana.

não vai dar pra ser confortável. ser aliado e todos passarem bem, vamos nos dar as mãos e dançar uma ciranda. não vai. não tem como ser. e é por isso que até nós, os ditos aliados, não vamos muito longe. a gente precisa sair da frente, mas não sai. a gente abre uma fresta da porta — por onde passam as contratações das vagas afirmativas — mas ficamos ali controlando a fresta. no primeiro desconforto, a pessoa branca fecha a porta na cara do outro e ninguém mais entra.

a gente precisa aprender a ficar no desconforto. pois desconforto há. pensa nos séculos de desconforto do povo negro. a nossa "ferida narcísica não é ferida de bala”, diz Iaconelli. não vai doer mais em nós do que tudo que já doeu neles. nem de longe. então fica ali no desconforto, alecrim dourado. é o único jeito de se aliar, de fato: no desconforto.

porém eu sou uma mulher, e, como pontua a Iaconelli, também sou vítima e sujeita à violências. disposta a abrir mão do meu lugar de poder, também trago para a mesa o que me oprime e eventualmente me violenta.

Sendo uma mulher branca, me encontro na dupla face entre ser oprimida pelo meu gênero, enquanto oprimo pela minha cor. Não preciso fazer algo especial para oprimir/ser oprimida, pois meu corpo já é o passaporte que determina onde tenho e onde não tenho poder. Na presença de outros corpos, a hierarquia se coloca imediatamente, com ou sem meu consentimento.

dá-lhe desconforto.

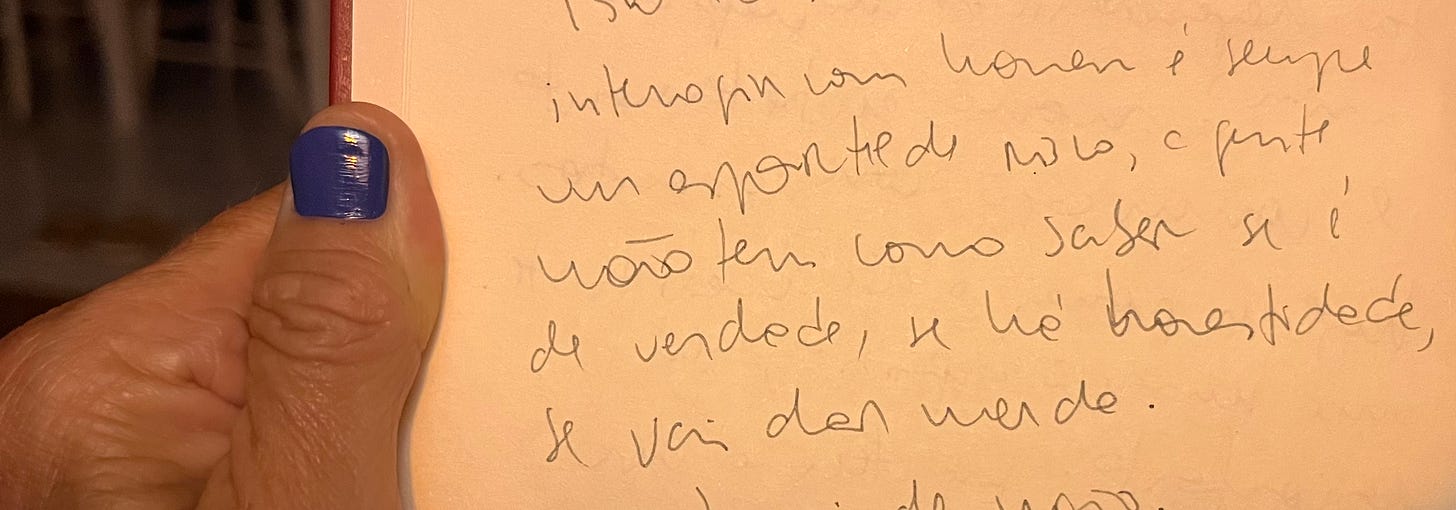

para além das agruras de uma mulher solteira heterossexual que ainda não desistiu de se relacionar, eu tenho medo de homem. eu não confio em homem, ponto. eu entendo a acusação de alguns homens negros de que determinados grupos de mulheres brancas “demonizam homens negros”. eu presto bastante atenção e com frequência reflito sobre os devidos recortes na minha desconfiança de machos e suas toxicidades. porém o recorte primordial que eu faço é de gênero, e tendo a achar que não cabe a mim fazer outros. não vai ser eu que vou acomodar incômodos de homens, enquanto eu ainda sou tão incomodada.

se é homem, eu vou ter cautela/receio/medo. eu tenho motivos para isso, e não são teóricos. já vivi a violência na prática, mais de uma vez (o agressor foi sempre um homem branco, que fique registrado). o gênero se sobrepõe à raça, cor, classe, status social.

nesse caso não se trata de ferida narcísica. é uma ferida bem física, mesmo.

talvez meu desconforto com os homens me aproxime um pouco mais do lugar de aliada na luta anti-racista. afinal, o que é uma ferida narcísica pra quem já foi ferida sexualmente? será sempre com as mulheres que vou me aliar.

falar sobre isso é uma das coisas que uma pessoa branca que se propõe aliada pode/tem que fazer: provocar a reflexão de outras pessoas brancas (do mesmo jeito que um homem aliado das mulheres deve confrontar seus amiguinhos machistas). é importante falar escrever sobre o que me toca, pois é assim que eu reflito. eu penso muito sobre isso, eu leio muito sobre isso. eu moro em Salvador.

eu quero entender meu papel no mundo sendo uma mulher branca que tá ficando velha (e que não quer virar uma véia madame da Barra) (e já devo estar sendo etarista falando assim). não é nada confortável. mas é libertador poder assumir esse lugar com honestidade. e assumir que o que esse lugar traz para as relações — com o porteiro, com os vizinhos, com os crushes, com os jovens transudos do Porto da Barra, com a população da cidade onde eu vivo — quase nunca é apenas fofo, festivo e sem conflitos. pra quem se dispõe a se aliar com honestidade, não dá pra querer chegar só na hora da festa.

livros que me ajudaram a aprender:

Os Supridores, Vila Sapo, Mas em que mundo tu vive? - José Falero

Um defeito de cor - Ana Maria Gonçalves

Solitária - Eliana Alves Cruz

Louças de família - Eliana Marques

O avesso da pele - José Tenório

Marrom e amarelo - Paulo Scott

Via Ápia - Geovane Martins

Kindred - Octavia E. Butler

O olho mais azul - Toni Morrison

Underground railroad - Colson Whitehead

Quarto de despejo - Carolina Maria de Jesus

Torto arado - Itamar Vieira Junior

esse texto ficou marinando meses. meses. meses. vide as referências ao carnaval. não considero que está pronto e nem tenho certeza se devia publicar. esse pensamento está em construção, não há conclusão. cada vez que voltava nele eu tinha novas dúvidas. sendo que a principal é: por que eu estou escrevendo isso? será que eu, uma mulher branca, tem que falar sobre isso?

lá no Medium tem um texto que fala sobre quase todas as vezes em que fui desrespeitada, abusada, violentada por homens. é um texto forte, longo, e cheio de raiva. (olha eu aqui querendo justificar minha desconfiança. como se precisasse)

que texto incrível e corajoso. obrigada por publicar e potenciar essa reflexão nas nossas cabecinhas brancas e mal acostumadas!